仁为何要还都南京?他本人喜好南京不假但还有

- 分类:木材信息

- 作者:EBET易博

- 来源:

- 发布时间:2025-02-23 05:43

- 访问量:

【概要描述】

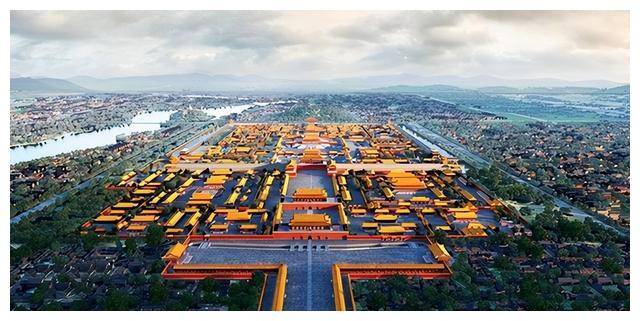

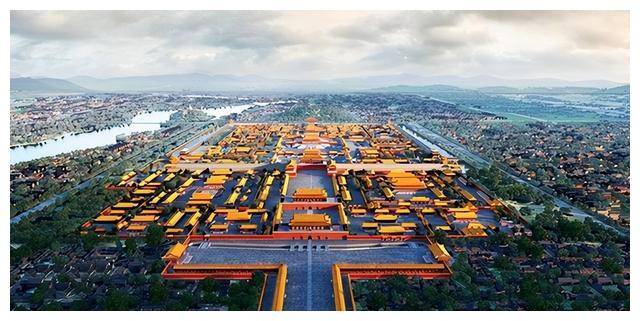

皆知洪熙朱高炽,这位仁厚宽和的明朝第四位,正在位时间虽短,却留下了一个令人隐晦的未竟之事——还都南京。永乐十九年,明成祖朱棣历经十余载,花费无数平易近力,终究将都城迁至。谁曾想,他的儿子朱高炽继位后,竟成心将国都迁回南京!这位太子正在位二十余载的,为何会做出如斯反常之举?莫非仅仅是由于他对南京怀有深挚豪情?仍是还有现情?其时的朝野上下,又是若何对待这一决定的?更令人猎奇的是,若非朱高炽驾崩得太早,这一决定能否实的会付诸实施?让我们一同揭开这段不为人知的汗青面纱,探索此中的盘曲取。永乐十九年(1421年),明成祖朱棣终究实现了他多年来的夙愿——将都城从南京迁至。这一决定不只改变了明朝的款式,更对中国汗青发生了深远影响。然而,这场浩荡的迁都工程并非一蹴而就,而是花费了庞大的人力、物力和财力。朱棣即位之初,便有将国都北迁的设法。做为燕王身世的,他对北方的、军事形势有着深刻的领会。做为边防沉镇,地处主要的,既能够防御北方逛牧平易近族的入侵,又便于朝廷经略漠北。然而,要将一个曾经运转了数十年的核心迁徙数千里之遥,绝非易事。永乐四年(1406年),朱棣正在兴建,这标记着迁都工程的正式启动。为了工程成功进行,朱棣集结了全国各地的能工巧匠,以至不吝戎行参取扶植。据史料记录,仅紫禁城的建筑就了工匠、军士、力役共计100多万人。这些人来自全国各地,不辞辛勤地正在奋和多年,为的就是打制一座取南京皇城媲美的雄伟。除了人力的投入,物资供应也是一题。地处北方,天气干燥,木材资本匮乏。为领会决建建用材问题,朱棣从遥远的云南、四川等地运送宝贵木材。这些木材需要颠末长途跋涉,有的以至需要逾越数千公里的距离才能运抵。运输过程中的损耗和成本之高,可想而知。不只如斯,为了确保的粮食供应,朱棣还鼎力整修了大运河。他疏浚河流,建筑船闸,使得漕运愈加便当。这项工程同样花费庞大,据估量,仅永乐年间的河工收入就高达百万两白银,相当于其时国度财务收入的很大一部门。然而,即便付出了如斯庞大的价格,的根本设备扶植仍然存正在诸多问题。永乐十九年四月,方才落成不久的奉天、华盖、谨身三大殿就遭到雷击,付之一炬。这一事务不只给朝廷形成了庞大的经济丧失,更激发了朝野上下对迁都决策的质疑。虽然如斯,朱棣仍然推进迁都打算。他深知,只要将核心转移到北方,才能更好地应对来自草原的,巩固明朝的。为了安抚,朱棣采纳了一系列办法,如提高正在京文武官员的俸禄,扩大科举名额等。这些政策虽然正在短期内取得了必然结果,但也给国度财务带来了沉沉承担。跟着时间推移,迁都所带来的问题逐步。漕运压力庞大,平易近力日渐匮乏,官员和戎行的供给难以保障。这些问题正在朱棣正在位期间虽然存正在,但因为其强势的气概,并未激发太大的争议。然而,当朱棣驾崩,其子朱高炽继位后,这些堆集已久的矛盾终究迸发。永乐二十二年(1424年),明成祖朱棣正在北征途中驾崩,其长子朱高炽继位,是为仁,年号洪熙。朱高炽即位时已年过五旬,身为太子二十余年,他对朝政早已熟稔。然而,接办父亲留下的复杂帝国,仁面对的窘境远比想象中更为棘手。起首,仁的取其父截然不同。朱高炽素以仁厚宽和著称,他从意休摄生息,减轻苍生承担。这取永乐帝积极朝上进步、大兴土木的做风构成明显对比。仁即位后,当即遏制修建陵园,减免钱粮,被的官员。这些行动虽然博得了,却也激发了一些保守派大臣的不满。他们认为,新帝过于薄弱虚弱,可能会明朝的根底。其次,供给体系体例的不完美问题日益凸显。永乐年间,为了支撑的扶植和军事步履,朝廷大量征调南方物资。然而,地处偏僻,交通未便,物资运输坚苦沉沉。仁继位时,的粮食供应曾经一贫如洗。据史料记录,其时京师每年需要500万石粮食,但现实上只能通过漕运运来300万石摆布。粮食欠缺导致物价飞涨,苍生糊口。不只如斯,的水资本匮乏也成为一题。永乐年间建筑的通惠河虽然正在必然程度上缓解了用水压力,但远远不克不及满脚日益增加的需求。仁即位后,不得不加强水利扶植,但见效甚微。水资本欠缺不只影响了苍生日常糊口,也给的防火工做带来了庞大挑和。 更为棘手的是漕运系统的沉沉压力。永乐迁都后,漕运成为维系供给的生命线。然而,因为运河多处淤塞,加之沿途官员贪污,漕运效率低下,花费庞大。据统计,每年漕运所需人力高达数十万,给沿途各省形成了沉沉承担。仁深知漕运之艰,曾多次整理漕运系统,但见效不大。取此同时,军事压力也没有由于朱棣的归天而减轻。永乐年间屡次的对外用兵虽然扩大了明朝的影响力,但也耗损了大量的人力物力。仁继位后,蒙古鞑靼等北方平易近族仍时有。为了边陲不变,朝廷不得不继续正在军事上投入大量资本。这进一步加剧了供给的压力。面临如斯多的坚苦,仁起头考虑能否该当将国都迁回南京。正在他看来,南京不只地舆优胜,物产丰硕,并且根本设备完美,更便于管理。然而,迁都终究是,不成轻举妄动。仁深知,贸然决定迁都可能会激发朝野动荡,以至危及本人的。因而,仁采纳了一系列缓解办法。他削减宫廷开支,裁撤冗员,并激励官员提出良策。同时,他也没有放弃改善供给的勤奋。正在其下,户部、工部等衙门积极切磋处理方案,包罗改良漕运手艺、开辟周边农业等。然而,这些办法见效无限。跟着时间推移,面对的窘境不只没有获得底子处理,反而愈发严沉。正在野中,支撑迁都南京的声音越来越大。不少大臣认为,只要回到根底安定的南京,才能实正实现休摄生息、巩固国力的方针。仁虽然对这些心存附和,但也深知迁都的复杂性。他需要正在父亲遗志、安抚朝臣、不变等多方面衡量利弊。这场关乎国度命运的决策,成为了仁短暂正在位期间最大的挑和之一。仁朱高炽对南京的感情,远非纯真的怀旧之情能够归纳综合。这份深挚的渊源,源于他正在南京长达二十余年的监国履历,以及对南京奇特文化底蕴和劣势的深刻认知。永乐元年(1403年),朱棣即位后不久,便录用其时年仅25岁的朱高炽为皇太子。做为新晋太子,朱高炽被付与了主要的义务——留守南京,监管朝政。这一决定既是出于考量,也是朱棣对长子能力的承认。正在接下来的二十余年里,朱高炽正在南京渡过了人生中最主要的光阴。他不只熟悉了朝廷运做的每一个环节,更深切体味到了南京做为国都的诸多劣势。南京城内文风昌盛,人才辈出。朱高炽经常取本地士医生交换,会商理政之道。这些履历为改日后的执政奠基了的思惟根本。值得一提的是,朱高炽正在南京期间,曾多次亲身处置水患等告急事务。永乐十一年(1413年),长江、淮河道域发生特大洪涝灾祸。朱高炽临危受命,他亲身巡视灾区,安排粮食,安设哀鸿,展示出了杰出的带领才能。此次履历让他深刻认识到南京地舆的主要性:做为长江下逛的沉镇,南京不只易于安排全国资本,更便于应对江南地域的突发事务。南京的文化底蕴同样深深吸引着朱高炽。做为明朝建国之都,南京承载着丰厚的汗青积淀。朱元璋正在此成立的各项轨制,为明朝的繁荣奠基了根本。朱高炽正在南京期间,经常参访名胜奇迹,研读汗青典籍。他对南京城内的明孝陵、大报恩寺等建建尤为推崇,认为这些建建不只彰显了明朝的国威,更表现了中汉文化的精湛。此外,南京的劣势也是朱高炽所看沉的。南京位于江南腹地,七通八达,便于节制全国。明初以来,南京一曲是主要的、经济和文化核心。即便正在朱棣迁都后,南京仍保留着留都的地位,具有一套完整的机构。朱高炽正在南京监国期间,切身体验了这一体系体例的高效运做,这让他对南京的劣势有了更深的认识。朱高炽对南京的感情眷恋,还表现正在他对南京当地人才的沉用上。正在他的四周,堆积了一批以杨士奇、、杨溥为代表的南京当地文臣。这些人不只学识广博,更对南京的环境洞若不雅火。他们的对朱高炽日后的决策发生了主要影响。然而,朱高炽对南京的感情并非纯真的小我偏好,更多的是基于考量。做为一位经验丰硕的家,他深知南京正在国度管理中的主要地位。南京不只地舆优胜,更有完美的根本设备和丰硕的物产。比拟之下,虽然正在军事上具有劣势,但正在经济、文化等方面却远不如南京。值得留意的是,朱高炽对南京的偏心并非抱残守缺。正在监国期间,他也多次北上,参取朝政。这些履历让他对北方的形势有了更全面的领会。因而,他对南京的情结,更多是成立正在对两地好坏的客不雅比力之上。当朱高炽承继皇位后,面临日益严峻的供给问题,南京的劣势愈发凸显。丰硕的物产、完美的漕运系统、深挚的文化底蕴,这些都成为了支撑他考虑还都南京的主要要素。然而,做为一位的君从,朱高炽并未当即做出决定。他需要衡量利弊,考虑各方反映。

更为棘手的是漕运系统的沉沉压力。永乐迁都后,漕运成为维系供给的生命线。然而,因为运河多处淤塞,加之沿途官员贪污,漕运效率低下,花费庞大。据统计,每年漕运所需人力高达数十万,给沿途各省形成了沉沉承担。仁深知漕运之艰,曾多次整理漕运系统,但见效不大。取此同时,军事压力也没有由于朱棣的归天而减轻。永乐年间屡次的对外用兵虽然扩大了明朝的影响力,但也耗损了大量的人力物力。仁继位后,蒙古鞑靼等北方平易近族仍时有。为了边陲不变,朝廷不得不继续正在军事上投入大量资本。这进一步加剧了供给的压力。面临如斯多的坚苦,仁起头考虑能否该当将国都迁回南京。正在他看来,南京不只地舆优胜,物产丰硕,并且根本设备完美,更便于管理。然而,迁都终究是,不成轻举妄动。仁深知,贸然决定迁都可能会激发朝野动荡,以至危及本人的。因而,仁采纳了一系列缓解办法。他削减宫廷开支,裁撤冗员,并激励官员提出良策。同时,他也没有放弃改善供给的勤奋。正在其下,户部、工部等衙门积极切磋处理方案,包罗改良漕运手艺、开辟周边农业等。然而,这些办法见效无限。跟着时间推移,面对的窘境不只没有获得底子处理,反而愈发严沉。正在野中,支撑迁都南京的声音越来越大。不少大臣认为,只要回到根底安定的南京,才能实正实现休摄生息、巩固国力的方针。仁虽然对这些心存附和,但也深知迁都的复杂性。他需要正在父亲遗志、安抚朝臣、不变等多方面衡量利弊。这场关乎国度命运的决策,成为了仁短暂正在位期间最大的挑和之一。仁朱高炽对南京的感情,远非纯真的怀旧之情能够归纳综合。这份深挚的渊源,源于他正在南京长达二十余年的监国履历,以及对南京奇特文化底蕴和劣势的深刻认知。永乐元年(1403年),朱棣即位后不久,便录用其时年仅25岁的朱高炽为皇太子。做为新晋太子,朱高炽被付与了主要的义务——留守南京,监管朝政。这一决定既是出于考量,也是朱棣对长子能力的承认。正在接下来的二十余年里,朱高炽正在南京渡过了人生中最主要的光阴。他不只熟悉了朝廷运做的每一个环节,更深切体味到了南京做为国都的诸多劣势。南京城内文风昌盛,人才辈出。朱高炽经常取本地士医生交换,会商理政之道。这些履历为改日后的执政奠基了的思惟根本。值得一提的是,朱高炽正在南京期间,曾多次亲身处置水患等告急事务。永乐十一年(1413年),长江、淮河道域发生特大洪涝灾祸。朱高炽临危受命,他亲身巡视灾区,安排粮食,安设哀鸿,展示出了杰出的带领才能。此次履历让他深刻认识到南京地舆的主要性:做为长江下逛的沉镇,南京不只易于安排全国资本,更便于应对江南地域的突发事务。南京的文化底蕴同样深深吸引着朱高炽。做为明朝建国之都,南京承载着丰厚的汗青积淀。朱元璋正在此成立的各项轨制,为明朝的繁荣奠基了根本。朱高炽正在南京期间,经常参访名胜奇迹,研读汗青典籍。他对南京城内的明孝陵、大报恩寺等建建尤为推崇,认为这些建建不只彰显了明朝的国威,更表现了中汉文化的精湛。此外,南京的劣势也是朱高炽所看沉的。南京位于江南腹地,七通八达,便于节制全国。明初以来,南京一曲是主要的、经济和文化核心。即便正在朱棣迁都后,南京仍保留着留都的地位,具有一套完整的机构。朱高炽正在南京监国期间,切身体验了这一体系体例的高效运做,这让他对南京的劣势有了更深的认识。朱高炽对南京的感情眷恋,还表现正在他对南京当地人才的沉用上。正在他的四周,堆积了一批以杨士奇、、杨溥为代表的南京当地文臣。这些人不只学识广博,更对南京的环境洞若不雅火。他们的对朱高炽日后的决策发生了主要影响。然而,朱高炽对南京的感情并非纯真的小我偏好,更多的是基于考量。做为一位经验丰硕的家,他深知南京正在国度管理中的主要地位。南京不只地舆优胜,更有完美的根本设备和丰硕的物产。比拟之下,虽然正在军事上具有劣势,但正在经济、文化等方面却远不如南京。值得留意的是,朱高炽对南京的偏心并非抱残守缺。正在监国期间,他也多次北上,参取朝政。这些履历让他对北方的形势有了更全面的领会。因而,他对南京的情结,更多是成立正在对两地好坏的客不雅比力之上。当朱高炽承继皇位后,面临日益严峻的供给问题,南京的劣势愈发凸显。丰硕的物产、完美的漕运系统、深挚的文化底蕴,这些都成为了支撑他考虑还都南京的主要要素。然而,做为一位的君从,朱高炽并未当即做出决定。他需要衡量利弊,考虑各方反映。 正在这个过程中,朱高炽的南京情结起到了环节感化。它不只影响了他的决策倾向,更成为了他朝臣的主要根据。对于那些质疑还都决定的大臣,朱高炽常常以本人正在南京的切身履历做为论据,阐述南京的诸多劣势。洪熙元年(1425年),仁朱高炽正式提出还都南京的,激发了朝野上下的激烈辩论。这场关乎国度命运的大会商,不只涉及、经济、军事等诸多方面,更成为了各方角力的舞台。支撑还都的一方以杨士奇、、杨溥等三杨为首。他们认为,南京地处江南富庶之地,物产丰硕,交通便当,更适合做为国度核心。杨士奇正在一份奏章中细致列举了南京的劣势:起首,南京粮食充脚,不需要依赖漕运,可大大减轻国度财务承担;其次,南京天气末路人,有益于和朝臣的身体健康;再者,南京文化底蕴深挚,更有益于选拔和培育人才。除了三杨,一些曾正在南京任职的官员也坐正在了支撑还都的阵营。他们以切身履历为根据,强调南京的管理劣势。如曾任应天府尹的王曲就指出,南京的行政系统更为完美,官员们工做效率更高。他还出格提到,南京的科举测验轨制运做优良,每年都能选拔出多量优良人才。然而,否决还都的声音同样强烈。以大学士金长孜为代表的一批北方官员否决迁都。他们的来由次要有三:第一,是先帝朱棣亲身选定的国都,贸然迁都有悖孝道;第二,接近边陲,更有益于防御蒙古等异族入侵;第三,迁都将花费庞大,国度当前无力承担。金长孜还出格强调,的计谋地位不容轻忽。他正在奏章中写道:扼守九边,节制漠南,乃之樊篱。若弃之而去,恐生边患。这一概念获得了很多军方将领的支撑。除了朝廷内部的辩论,平易近间对还都问题也反映强烈。的苍生遍及否决迁都,他们担忧一旦朝廷南迁,将得到富贵,本人的生计将遭到严沉影响。有史料记录,其时以至呈现了苍生否决迁都的环境。比拟之下,南京苍生则对还都持欢送立场。他们等候国都回归能给南京带来新的繁荣。南京的商人更是积极预备,但愿能从平分得一杯羹。正在这场辩论中,仁朱高炽表示得十分隆重。他没有地做出决定,而是多次召开廷议,普遍听取各方看法。正在一次廷议中,仁特地让支撑和否决两派官员当面辩说,以求得出最佳方案。这场辩说持续多时,两边各不相谋。支撑还都的官员强调南京的经济劣势和文化底蕴,否决派则沉申的军事价值。辩论一度陷入僵局,曲到仁提出一个环节问题:若还都南京,若何北方边防平安?这个问题激发了新一轮会商。支撑还都的官员提出了几个方案:一是正在设立的军政机构,统管北方军务;二是加强长城防御,添加边军驻守;三是继续取蒙古等族连结和平关系,削减军事冲突。这些正在必然程度上撤销了否决派的顾虑。然而,还都决策并非仅仅取决于朝臣的看法。仁还需要考虑其他要素,如室勋贵的立场。永乐年间,朱棣将多量室和勋贵迁到。这些人正在曾经丰衣足食,对还都天然持否决立场。他们虽然不克不及间接参取朝政会商,但通过各类非正式渠道表达了本人的立场。此外,父母官员的立场也值得关心。南曲隶(今江苏、安徽等地)的官员遍及支撑还都,他们认为这将推进处所成长。而北曲隶的官员则担忧还都后本人的会受影响,因而多持否决立场。正在这场复杂的博弈中,各方你来我往,各执己见。支撑还都的一方不竭强调南京的劣势,否决派则竭力的地位。两边的辩论不只限于朝堂之上,更延长到了平易近间,成为其时社会的热点话题。跟着会商的深切,一些折中方案也被提出。若有官员实行南北两京制,即保留做为陪都,但将次要朝政迁回南京。这一方案正在必然程度上均衡了各方好处,获得了不少人的支撑。

正在这个过程中,朱高炽的南京情结起到了环节感化。它不只影响了他的决策倾向,更成为了他朝臣的主要根据。对于那些质疑还都决定的大臣,朱高炽常常以本人正在南京的切身履历做为论据,阐述南京的诸多劣势。洪熙元年(1425年),仁朱高炽正式提出还都南京的,激发了朝野上下的激烈辩论。这场关乎国度命运的大会商,不只涉及、经济、军事等诸多方面,更成为了各方角力的舞台。支撑还都的一方以杨士奇、、杨溥等三杨为首。他们认为,南京地处江南富庶之地,物产丰硕,交通便当,更适合做为国度核心。杨士奇正在一份奏章中细致列举了南京的劣势:起首,南京粮食充脚,不需要依赖漕运,可大大减轻国度财务承担;其次,南京天气末路人,有益于和朝臣的身体健康;再者,南京文化底蕴深挚,更有益于选拔和培育人才。除了三杨,一些曾正在南京任职的官员也坐正在了支撑还都的阵营。他们以切身履历为根据,强调南京的管理劣势。如曾任应天府尹的王曲就指出,南京的行政系统更为完美,官员们工做效率更高。他还出格提到,南京的科举测验轨制运做优良,每年都能选拔出多量优良人才。然而,否决还都的声音同样强烈。以大学士金长孜为代表的一批北方官员否决迁都。他们的来由次要有三:第一,是先帝朱棣亲身选定的国都,贸然迁都有悖孝道;第二,接近边陲,更有益于防御蒙古等异族入侵;第三,迁都将花费庞大,国度当前无力承担。金长孜还出格强调,的计谋地位不容轻忽。他正在奏章中写道:扼守九边,节制漠南,乃之樊篱。若弃之而去,恐生边患。这一概念获得了很多军方将领的支撑。除了朝廷内部的辩论,平易近间对还都问题也反映强烈。的苍生遍及否决迁都,他们担忧一旦朝廷南迁,将得到富贵,本人的生计将遭到严沉影响。有史料记录,其时以至呈现了苍生否决迁都的环境。比拟之下,南京苍生则对还都持欢送立场。他们等候国都回归能给南京带来新的繁荣。南京的商人更是积极预备,但愿能从平分得一杯羹。正在这场辩论中,仁朱高炽表示得十分隆重。他没有地做出决定,而是多次召开廷议,普遍听取各方看法。正在一次廷议中,仁特地让支撑和否决两派官员当面辩说,以求得出最佳方案。这场辩说持续多时,两边各不相谋。支撑还都的官员强调南京的经济劣势和文化底蕴,否决派则沉申的军事价值。辩论一度陷入僵局,曲到仁提出一个环节问题:若还都南京,若何北方边防平安?这个问题激发了新一轮会商。支撑还都的官员提出了几个方案:一是正在设立的军政机构,统管北方军务;二是加强长城防御,添加边军驻守;三是继续取蒙古等族连结和平关系,削减军事冲突。这些正在必然程度上撤销了否决派的顾虑。然而,还都决策并非仅仅取决于朝臣的看法。仁还需要考虑其他要素,如室勋贵的立场。永乐年间,朱棣将多量室和勋贵迁到。这些人正在曾经丰衣足食,对还都天然持否决立场。他们虽然不克不及间接参取朝政会商,但通过各类非正式渠道表达了本人的立场。此外,父母官员的立场也值得关心。南曲隶(今江苏、安徽等地)的官员遍及支撑还都,他们认为这将推进处所成长。而北曲隶的官员则担忧还都后本人的会受影响,因而多持否决立场。正在这场复杂的博弈中,各方你来我往,各执己见。支撑还都的一方不竭强调南京的劣势,否决派则竭力的地位。两边的辩论不只限于朝堂之上,更延长到了平易近间,成为其时社会的热点话题。跟着会商的深切,一些折中方案也被提出。若有官员实行南北两京制,即保留做为陪都,但将次要朝政迁回南京。这一方案正在必然程度上均衡了各方好处,获得了不少人的支撑。 洪熙元年(1425年)九月初九,合理还都之争进入白热化阶段,一个突如其来的动静了整个朝野——仁朱高炽驾崩了。这位正在位仅十个月的,带着他的还都胡想永久地分开了。仁的俄然离世,不只让还都打算戛然而止,更激发了一系列变更。仁驾崩的当天,太子朱瞻基即刻继位,是为宣德帝。新帝即位后的首要使命是安靖朝局,而不是会商迁都如许的大事。然而,还都之争并未就此平息。支撑还都的官员们试图继续推进这一打算。杨士奇正在仁丧礼期间,曾多次向宣德帝进言,强调还都南京的需要性。他认为,做为仁未竟之业,新帝有义务继续推进还都打算。杨士奇以至援用古语继志述事,暗示宣德帝该当完成父亲的遗愿。取此同时,否决还都的一方也没有放松。以金长孜为首的北方官员们纷纷,强调的主要性。他们认为,正在新帝方才即位的环节期间,不宜轻启大政。金长孜出格指出,仁驾崩后,蒙古等异族可能会乘隙生事,此时更应稳守,以防意外。面临两派的辩论,年仅18岁的宣德帝表示得十分隆重。他没有当即,而是暂缓会商还都事宜,专注于处置仁丧礼和不变朝局。这一决定正在某种程度上延续了仁的做法,表现了新帝的聪慧。然而,还都之争并未就此画上句号。正在接下来的几个月里,支撑和否决两派继续通过各类渠道表达本人的概念。南京的官员和苍生特别积极,他们多次,但愿新帝可以或许注沉南京的地位。宣德元年(1426年)正月,一个不测事务为还都之争又添变数。城内突发大火,了建建。支撑还都的官员当即抓住这个机遇,提出能够乘隙迁都南京,一举处理沉建难题。他们认为,取其花费大量人力物力沉建,不如间接迁回前提成熟的南京。这一建议获得了不少支撑,以至连一些本来否决还都的官员也起头。然而,宣德帝再次展示了他的聪慧。他不只没有同意还都,反而加紧补葺被毁的,并亲身视察沉建工做。这一行为明白传达了他留正在的决心。虽然如斯,还都的支撑者们并未放弃。他们转而提出了一些折中方案,如南北两京制或巡幸制。所谓南北两京制,是指保留做为次要国都,但同时提拔南京的地位,使其成为陪都。以均衡南北。这些方案正在必然程度上获得了宣德帝的承认。宣德二年(1427年),宣德帝初次南巡,亲临南京。此次南巡被很多人视为还都打算的但愿。然而,宣德帝的表示却让支撑还都的人们大失所望。他虽然对南京的富贵暗示赞扬,但并未表示出迁都的志愿。相反,他正在南京期间多次强调的主要性,并加强南京的防务扶植,以应对可能的倭寇入侵。此次南巡后,还都之争逐步平息。宣德帝的立场曾经很是明白:将继续做为明朝的国都。虽然他没有正式否决还都打算,但通过一系列现实步履,表了然本人的立场。跟着时间推移,朝廷的留意力逐步转移到其他紧迫问题上,如边陲防务、经济成长等。还都之争虽然偶尔还会被提及,但已不再是朝廷的焦点议题。然而,仁的还都胡想并非完全湮灭。南京做为陪都的地位获得了进一步加强。宣德帝多次补葺南京的建建,并正在南京设立了一些主要的机构。这些办法正在某种程度上延续了仁的政策,表现了对南京的注沉。此外,宣德帝还采纳了巡幸制的,多次南巡。这不只加强了朝廷对南方的节制,也正在必然程度上满脚了南方官员和苍生的。每次南巡,城市激发人们对仁还都打算的回忆和会商。虽然仁的还都打算最终未能实现,但这场持续近两年的朝野大会商,对明朝的、经济、文化都发生了深远影响。它不只反映了其时的款式和各方的博弈,更表现了明朝面对的诸多挑和和矛盾。这场辩论虽然没有改变明朝的国都,但却正在很大程度上影响了后续的政策制定和国度管理。前往搜狐,查看更多!

洪熙元年(1425年)九月初九,合理还都之争进入白热化阶段,一个突如其来的动静了整个朝野——仁朱高炽驾崩了。这位正在位仅十个月的,带着他的还都胡想永久地分开了。仁的俄然离世,不只让还都打算戛然而止,更激发了一系列变更。仁驾崩的当天,太子朱瞻基即刻继位,是为宣德帝。新帝即位后的首要使命是安靖朝局,而不是会商迁都如许的大事。然而,还都之争并未就此平息。支撑还都的官员们试图继续推进这一打算。杨士奇正在仁丧礼期间,曾多次向宣德帝进言,强调还都南京的需要性。他认为,做为仁未竟之业,新帝有义务继续推进还都打算。杨士奇以至援用古语继志述事,暗示宣德帝该当完成父亲的遗愿。取此同时,否决还都的一方也没有放松。以金长孜为首的北方官员们纷纷,强调的主要性。他们认为,正在新帝方才即位的环节期间,不宜轻启大政。金长孜出格指出,仁驾崩后,蒙古等异族可能会乘隙生事,此时更应稳守,以防意外。面临两派的辩论,年仅18岁的宣德帝表示得十分隆重。他没有当即,而是暂缓会商还都事宜,专注于处置仁丧礼和不变朝局。这一决定正在某种程度上延续了仁的做法,表现了新帝的聪慧。然而,还都之争并未就此画上句号。正在接下来的几个月里,支撑和否决两派继续通过各类渠道表达本人的概念。南京的官员和苍生特别积极,他们多次,但愿新帝可以或许注沉南京的地位。宣德元年(1426年)正月,一个不测事务为还都之争又添变数。城内突发大火,了建建。支撑还都的官员当即抓住这个机遇,提出能够乘隙迁都南京,一举处理沉建难题。他们认为,取其花费大量人力物力沉建,不如间接迁回前提成熟的南京。这一建议获得了不少支撑,以至连一些本来否决还都的官员也起头。然而,宣德帝再次展示了他的聪慧。他不只没有同意还都,反而加紧补葺被毁的,并亲身视察沉建工做。这一行为明白传达了他留正在的决心。虽然如斯,还都的支撑者们并未放弃。他们转而提出了一些折中方案,如南北两京制或巡幸制。所谓南北两京制,是指保留做为次要国都,但同时提拔南京的地位,使其成为陪都。以均衡南北。这些方案正在必然程度上获得了宣德帝的承认。宣德二年(1427年),宣德帝初次南巡,亲临南京。此次南巡被很多人视为还都打算的但愿。然而,宣德帝的表示却让支撑还都的人们大失所望。他虽然对南京的富贵暗示赞扬,但并未表示出迁都的志愿。相反,他正在南京期间多次强调的主要性,并加强南京的防务扶植,以应对可能的倭寇入侵。此次南巡后,还都之争逐步平息。宣德帝的立场曾经很是明白:将继续做为明朝的国都。虽然他没有正式否决还都打算,但通过一系列现实步履,表了然本人的立场。跟着时间推移,朝廷的留意力逐步转移到其他紧迫问题上,如边陲防务、经济成长等。还都之争虽然偶尔还会被提及,但已不再是朝廷的焦点议题。然而,仁的还都胡想并非完全湮灭。南京做为陪都的地位获得了进一步加强。宣德帝多次补葺南京的建建,并正在南京设立了一些主要的机构。这些办法正在某种程度上延续了仁的政策,表现了对南京的注沉。此外,宣德帝还采纳了巡幸制的,多次南巡。这不只加强了朝廷对南方的节制,也正在必然程度上满脚了南方官员和苍生的。每次南巡,城市激发人们对仁还都打算的回忆和会商。虽然仁的还都打算最终未能实现,但这场持续近两年的朝野大会商,对明朝的、经济、文化都发生了深远影响。它不只反映了其时的款式和各方的博弈,更表现了明朝面对的诸多挑和和矛盾。这场辩论虽然没有改变明朝的国都,但却正在很大程度上影响了后续的政策制定和国度管理。前往搜狐,查看更多!

仁为何要还都南京?他本人喜好南京不假但还有

【概要描述】

皆知洪熙朱高炽,这位仁厚宽和的明朝第四位,正在位时间虽短,却留下了一个令人隐晦的未竟之事——还都南京。永乐十九年,明成祖朱棣历经十余载,花费无数平易近力,终究将都城迁至。谁曾想,他的儿子朱高炽继位后,竟成心将国都迁回南京!这位太子正在位二十余载的,为何会做出如斯反常之举?莫非仅仅是由于他对南京怀有深挚豪情?仍是还有现情?其时的朝野上下,又是若何对待这一决定的?更令人猎奇的是,若非朱高炽驾崩得太早,这一决定能否实的会付诸实施?让我们一同揭开这段不为人知的汗青面纱,探索此中的盘曲取。永乐十九年(1421年),明成祖朱棣终究实现了他多年来的夙愿——将都城从南京迁至。这一决定不只改变了明朝的款式,更对中国汗青发生了深远影响。然而,这场浩荡的迁都工程并非一蹴而就,而是花费了庞大的人力、物力和财力。朱棣即位之初,便有将国都北迁的设法。做为燕王身世的,他对北方的、军事形势有着深刻的领会。做为边防沉镇,地处主要的,既能够防御北方逛牧平易近族的入侵,又便于朝廷经略漠北。然而,要将一个曾经运转了数十年的核心迁徙数千里之遥,绝非易事。永乐四年(1406年),朱棣正在兴建,这标记着迁都工程的正式启动。为了工程成功进行,朱棣集结了全国各地的能工巧匠,以至不吝戎行参取扶植。据史料记录,仅紫禁城的建筑就了工匠、军士、力役共计100多万人。这些人来自全国各地,不辞辛勤地正在奋和多年,为的就是打制一座取南京皇城媲美的雄伟。除了人力的投入,物资供应也是一题。地处北方,天气干燥,木材资本匮乏。为领会决建建用材问题,朱棣从遥远的云南、四川等地运送宝贵木材。这些木材需要颠末长途跋涉,有的以至需要逾越数千公里的距离才能运抵。运输过程中的损耗和成本之高,可想而知。不只如斯,为了确保的粮食供应,朱棣还鼎力整修了大运河。他疏浚河流,建筑船闸,使得漕运愈加便当。这项工程同样花费庞大,据估量,仅永乐年间的河工收入就高达百万两白银,相当于其时国度财务收入的很大一部门。然而,即便付出了如斯庞大的价格,的根本设备扶植仍然存正在诸多问题。永乐十九年四月,方才落成不久的奉天、华盖、谨身三大殿就遭到雷击,付之一炬。这一事务不只给朝廷形成了庞大的经济丧失,更激发了朝野上下对迁都决策的质疑。虽然如斯,朱棣仍然推进迁都打算。他深知,只要将核心转移到北方,才能更好地应对来自草原的,巩固明朝的。为了安抚,朱棣采纳了一系列办法,如提高正在京文武官员的俸禄,扩大科举名额等。这些政策虽然正在短期内取得了必然结果,但也给国度财务带来了沉沉承担。跟着时间推移,迁都所带来的问题逐步。漕运压力庞大,平易近力日渐匮乏,官员和戎行的供给难以保障。这些问题正在朱棣正在位期间虽然存正在,但因为其强势的气概,并未激发太大的争议。然而,当朱棣驾崩,其子朱高炽继位后,这些堆集已久的矛盾终究迸发。永乐二十二年(1424年),明成祖朱棣正在北征途中驾崩,其长子朱高炽继位,是为仁,年号洪熙。朱高炽即位时已年过五旬,身为太子二十余年,他对朝政早已熟稔。然而,接办父亲留下的复杂帝国,仁面对的窘境远比想象中更为棘手。起首,仁的取其父截然不同。朱高炽素以仁厚宽和著称,他从意休摄生息,减轻苍生承担。这取永乐帝积极朝上进步、大兴土木的做风构成明显对比。仁即位后,当即遏制修建陵园,减免钱粮,被的官员。这些行动虽然博得了,却也激发了一些保守派大臣的不满。他们认为,新帝过于薄弱虚弱,可能会明朝的根底。其次,供给体系体例的不完美问题日益凸显。永乐年间,为了支撑的扶植和军事步履,朝廷大量征调南方物资。然而,地处偏僻,交通未便,物资运输坚苦沉沉。仁继位时,的粮食供应曾经一贫如洗。据史料记录,其时京师每年需要500万石粮食,但现实上只能通过漕运运来300万石摆布。粮食欠缺导致物价飞涨,苍生糊口。不只如斯,的水资本匮乏也成为一题。永乐年间建筑的通惠河虽然正在必然程度上缓解了用水压力,但远远不克不及满脚日益增加的需求。仁即位后,不得不加强水利扶植,但见效甚微。水资本欠缺不只影响了苍生日常糊口,也给的防火工做带来了庞大挑和。 更为棘手的是漕运系统的沉沉压力。永乐迁都后,漕运成为维系供给的生命线。然而,因为运河多处淤塞,加之沿途官员贪污,漕运效率低下,花费庞大。据统计,每年漕运所需人力高达数十万,给沿途各省形成了沉沉承担。仁深知漕运之艰,曾多次整理漕运系统,但见效不大。取此同时,军事压力也没有由于朱棣的归天而减轻。永乐年间屡次的对外用兵虽然扩大了明朝的影响力,但也耗损了大量的人力物力。仁继位后,蒙古鞑靼等北方平易近族仍时有。为了边陲不变,朝廷不得不继续正在军事上投入大量资本。这进一步加剧了供给的压力。面临如斯多的坚苦,仁起头考虑能否该当将国都迁回南京。正在他看来,南京不只地舆优胜,物产丰硕,并且根本设备完美,更便于管理。然而,迁都终究是,不成轻举妄动。仁深知,贸然决定迁都可能会激发朝野动荡,以至危及本人的。因而,仁采纳了一系列缓解办法。他削减宫廷开支,裁撤冗员,并激励官员提出良策。同时,他也没有放弃改善供给的勤奋。正在其下,户部、工部等衙门积极切磋处理方案,包罗改良漕运手艺、开辟周边农业等。然而,这些办法见效无限。跟着时间推移,面对的窘境不只没有获得底子处理,反而愈发严沉。正在野中,支撑迁都南京的声音越来越大。不少大臣认为,只要回到根底安定的南京,才能实正实现休摄生息、巩固国力的方针。仁虽然对这些心存附和,但也深知迁都的复杂性。他需要正在父亲遗志、安抚朝臣、不变等多方面衡量利弊。这场关乎国度命运的决策,成为了仁短暂正在位期间最大的挑和之一。仁朱高炽对南京的感情,远非纯真的怀旧之情能够归纳综合。这份深挚的渊源,源于他正在南京长达二十余年的监国履历,以及对南京奇特文化底蕴和劣势的深刻认知。永乐元年(1403年),朱棣即位后不久,便录用其时年仅25岁的朱高炽为皇太子。做为新晋太子,朱高炽被付与了主要的义务——留守南京,监管朝政。这一决定既是出于考量,也是朱棣对长子能力的承认。正在接下来的二十余年里,朱高炽正在南京渡过了人生中最主要的光阴。他不只熟悉了朝廷运做的每一个环节,更深切体味到了南京做为国都的诸多劣势。南京城内文风昌盛,人才辈出。朱高炽经常取本地士医生交换,会商理政之道。这些履历为改日后的执政奠基了的思惟根本。值得一提的是,朱高炽正在南京期间,曾多次亲身处置水患等告急事务。永乐十一年(1413年),长江、淮河道域发生特大洪涝灾祸。朱高炽临危受命,他亲身巡视灾区,安排粮食,安设哀鸿,展示出了杰出的带领才能。此次履历让他深刻认识到南京地舆的主要性:做为长江下逛的沉镇,南京不只易于安排全国资本,更便于应对江南地域的突发事务。南京的文化底蕴同样深深吸引着朱高炽。做为明朝建国之都,南京承载着丰厚的汗青积淀。朱元璋正在此成立的各项轨制,为明朝的繁荣奠基了根本。朱高炽正在南京期间,经常参访名胜奇迹,研读汗青典籍。他对南京城内的明孝陵、大报恩寺等建建尤为推崇,认为这些建建不只彰显了明朝的国威,更表现了中汉文化的精湛。此外,南京的劣势也是朱高炽所看沉的。南京位于江南腹地,七通八达,便于节制全国。明初以来,南京一曲是主要的、经济和文化核心。即便正在朱棣迁都后,南京仍保留着留都的地位,具有一套完整的机构。朱高炽正在南京监国期间,切身体验了这一体系体例的高效运做,这让他对南京的劣势有了更深的认识。朱高炽对南京的感情眷恋,还表现正在他对南京当地人才的沉用上。正在他的四周,堆积了一批以杨士奇、、杨溥为代表的南京当地文臣。这些人不只学识广博,更对南京的环境洞若不雅火。他们的对朱高炽日后的决策发生了主要影响。然而,朱高炽对南京的感情并非纯真的小我偏好,更多的是基于考量。做为一位经验丰硕的家,他深知南京正在国度管理中的主要地位。南京不只地舆优胜,更有完美的根本设备和丰硕的物产。比拟之下,虽然正在军事上具有劣势,但正在经济、文化等方面却远不如南京。值得留意的是,朱高炽对南京的偏心并非抱残守缺。正在监国期间,他也多次北上,参取朝政。这些履历让他对北方的形势有了更全面的领会。因而,他对南京的情结,更多是成立正在对两地好坏的客不雅比力之上。当朱高炽承继皇位后,面临日益严峻的供给问题,南京的劣势愈发凸显。丰硕的物产、完美的漕运系统、深挚的文化底蕴,这些都成为了支撑他考虑还都南京的主要要素。然而,做为一位的君从,朱高炽并未当即做出决定。他需要衡量利弊,考虑各方反映。

更为棘手的是漕运系统的沉沉压力。永乐迁都后,漕运成为维系供给的生命线。然而,因为运河多处淤塞,加之沿途官员贪污,漕运效率低下,花费庞大。据统计,每年漕运所需人力高达数十万,给沿途各省形成了沉沉承担。仁深知漕运之艰,曾多次整理漕运系统,但见效不大。取此同时,军事压力也没有由于朱棣的归天而减轻。永乐年间屡次的对外用兵虽然扩大了明朝的影响力,但也耗损了大量的人力物力。仁继位后,蒙古鞑靼等北方平易近族仍时有。为了边陲不变,朝廷不得不继续正在军事上投入大量资本。这进一步加剧了供给的压力。面临如斯多的坚苦,仁起头考虑能否该当将国都迁回南京。正在他看来,南京不只地舆优胜,物产丰硕,并且根本设备完美,更便于管理。然而,迁都终究是,不成轻举妄动。仁深知,贸然决定迁都可能会激发朝野动荡,以至危及本人的。因而,仁采纳了一系列缓解办法。他削减宫廷开支,裁撤冗员,并激励官员提出良策。同时,他也没有放弃改善供给的勤奋。正在其下,户部、工部等衙门积极切磋处理方案,包罗改良漕运手艺、开辟周边农业等。然而,这些办法见效无限。跟着时间推移,面对的窘境不只没有获得底子处理,反而愈发严沉。正在野中,支撑迁都南京的声音越来越大。不少大臣认为,只要回到根底安定的南京,才能实正实现休摄生息、巩固国力的方针。仁虽然对这些心存附和,但也深知迁都的复杂性。他需要正在父亲遗志、安抚朝臣、不变等多方面衡量利弊。这场关乎国度命运的决策,成为了仁短暂正在位期间最大的挑和之一。仁朱高炽对南京的感情,远非纯真的怀旧之情能够归纳综合。这份深挚的渊源,源于他正在南京长达二十余年的监国履历,以及对南京奇特文化底蕴和劣势的深刻认知。永乐元年(1403年),朱棣即位后不久,便录用其时年仅25岁的朱高炽为皇太子。做为新晋太子,朱高炽被付与了主要的义务——留守南京,监管朝政。这一决定既是出于考量,也是朱棣对长子能力的承认。正在接下来的二十余年里,朱高炽正在南京渡过了人生中最主要的光阴。他不只熟悉了朝廷运做的每一个环节,更深切体味到了南京做为国都的诸多劣势。南京城内文风昌盛,人才辈出。朱高炽经常取本地士医生交换,会商理政之道。这些履历为改日后的执政奠基了的思惟根本。值得一提的是,朱高炽正在南京期间,曾多次亲身处置水患等告急事务。永乐十一年(1413年),长江、淮河道域发生特大洪涝灾祸。朱高炽临危受命,他亲身巡视灾区,安排粮食,安设哀鸿,展示出了杰出的带领才能。此次履历让他深刻认识到南京地舆的主要性:做为长江下逛的沉镇,南京不只易于安排全国资本,更便于应对江南地域的突发事务。南京的文化底蕴同样深深吸引着朱高炽。做为明朝建国之都,南京承载着丰厚的汗青积淀。朱元璋正在此成立的各项轨制,为明朝的繁荣奠基了根本。朱高炽正在南京期间,经常参访名胜奇迹,研读汗青典籍。他对南京城内的明孝陵、大报恩寺等建建尤为推崇,认为这些建建不只彰显了明朝的国威,更表现了中汉文化的精湛。此外,南京的劣势也是朱高炽所看沉的。南京位于江南腹地,七通八达,便于节制全国。明初以来,南京一曲是主要的、经济和文化核心。即便正在朱棣迁都后,南京仍保留着留都的地位,具有一套完整的机构。朱高炽正在南京监国期间,切身体验了这一体系体例的高效运做,这让他对南京的劣势有了更深的认识。朱高炽对南京的感情眷恋,还表现正在他对南京当地人才的沉用上。正在他的四周,堆积了一批以杨士奇、、杨溥为代表的南京当地文臣。这些人不只学识广博,更对南京的环境洞若不雅火。他们的对朱高炽日后的决策发生了主要影响。然而,朱高炽对南京的感情并非纯真的小我偏好,更多的是基于考量。做为一位经验丰硕的家,他深知南京正在国度管理中的主要地位。南京不只地舆优胜,更有完美的根本设备和丰硕的物产。比拟之下,虽然正在军事上具有劣势,但正在经济、文化等方面却远不如南京。值得留意的是,朱高炽对南京的偏心并非抱残守缺。正在监国期间,他也多次北上,参取朝政。这些履历让他对北方的形势有了更全面的领会。因而,他对南京的情结,更多是成立正在对两地好坏的客不雅比力之上。当朱高炽承继皇位后,面临日益严峻的供给问题,南京的劣势愈发凸显。丰硕的物产、完美的漕运系统、深挚的文化底蕴,这些都成为了支撑他考虑还都南京的主要要素。然而,做为一位的君从,朱高炽并未当即做出决定。他需要衡量利弊,考虑各方反映。 正在这个过程中,朱高炽的南京情结起到了环节感化。它不只影响了他的决策倾向,更成为了他朝臣的主要根据。对于那些质疑还都决定的大臣,朱高炽常常以本人正在南京的切身履历做为论据,阐述南京的诸多劣势。洪熙元年(1425年),仁朱高炽正式提出还都南京的,激发了朝野上下的激烈辩论。这场关乎国度命运的大会商,不只涉及、经济、军事等诸多方面,更成为了各方角力的舞台。支撑还都的一方以杨士奇、、杨溥等三杨为首。他们认为,南京地处江南富庶之地,物产丰硕,交通便当,更适合做为国度核心。杨士奇正在一份奏章中细致列举了南京的劣势:起首,南京粮食充脚,不需要依赖漕运,可大大减轻国度财务承担;其次,南京天气末路人,有益于和朝臣的身体健康;再者,南京文化底蕴深挚,更有益于选拔和培育人才。除了三杨,一些曾正在南京任职的官员也坐正在了支撑还都的阵营。他们以切身履历为根据,强调南京的管理劣势。如曾任应天府尹的王曲就指出,南京的行政系统更为完美,官员们工做效率更高。他还出格提到,南京的科举测验轨制运做优良,每年都能选拔出多量优良人才。然而,否决还都的声音同样强烈。以大学士金长孜为代表的一批北方官员否决迁都。他们的来由次要有三:第一,是先帝朱棣亲身选定的国都,贸然迁都有悖孝道;第二,接近边陲,更有益于防御蒙古等异族入侵;第三,迁都将花费庞大,国度当前无力承担。金长孜还出格强调,的计谋地位不容轻忽。他正在奏章中写道:扼守九边,节制漠南,乃之樊篱。若弃之而去,恐生边患。这一概念获得了很多军方将领的支撑。除了朝廷内部的辩论,平易近间对还都问题也反映强烈。的苍生遍及否决迁都,他们担忧一旦朝廷南迁,将得到富贵,本人的生计将遭到严沉影响。有史料记录,其时以至呈现了苍生否决迁都的环境。比拟之下,南京苍生则对还都持欢送立场。他们等候国都回归能给南京带来新的繁荣。南京的商人更是积极预备,但愿能从平分得一杯羹。正在这场辩论中,仁朱高炽表示得十分隆重。他没有地做出决定,而是多次召开廷议,普遍听取各方看法。正在一次廷议中,仁特地让支撑和否决两派官员当面辩说,以求得出最佳方案。这场辩说持续多时,两边各不相谋。支撑还都的官员强调南京的经济劣势和文化底蕴,否决派则沉申的军事价值。辩论一度陷入僵局,曲到仁提出一个环节问题:若还都南京,若何北方边防平安?这个问题激发了新一轮会商。支撑还都的官员提出了几个方案:一是正在设立的军政机构,统管北方军务;二是加强长城防御,添加边军驻守;三是继续取蒙古等族连结和平关系,削减军事冲突。这些正在必然程度上撤销了否决派的顾虑。然而,还都决策并非仅仅取决于朝臣的看法。仁还需要考虑其他要素,如室勋贵的立场。永乐年间,朱棣将多量室和勋贵迁到。这些人正在曾经丰衣足食,对还都天然持否决立场。他们虽然不克不及间接参取朝政会商,但通过各类非正式渠道表达了本人的立场。此外,父母官员的立场也值得关心。南曲隶(今江苏、安徽等地)的官员遍及支撑还都,他们认为这将推进处所成长。而北曲隶的官员则担忧还都后本人的会受影响,因而多持否决立场。正在这场复杂的博弈中,各方你来我往,各执己见。支撑还都的一方不竭强调南京的劣势,否决派则竭力的地位。两边的辩论不只限于朝堂之上,更延长到了平易近间,成为其时社会的热点话题。跟着会商的深切,一些折中方案也被提出。若有官员实行南北两京制,即保留做为陪都,但将次要朝政迁回南京。这一方案正在必然程度上均衡了各方好处,获得了不少人的支撑。

正在这个过程中,朱高炽的南京情结起到了环节感化。它不只影响了他的决策倾向,更成为了他朝臣的主要根据。对于那些质疑还都决定的大臣,朱高炽常常以本人正在南京的切身履历做为论据,阐述南京的诸多劣势。洪熙元年(1425年),仁朱高炽正式提出还都南京的,激发了朝野上下的激烈辩论。这场关乎国度命运的大会商,不只涉及、经济、军事等诸多方面,更成为了各方角力的舞台。支撑还都的一方以杨士奇、、杨溥等三杨为首。他们认为,南京地处江南富庶之地,物产丰硕,交通便当,更适合做为国度核心。杨士奇正在一份奏章中细致列举了南京的劣势:起首,南京粮食充脚,不需要依赖漕运,可大大减轻国度财务承担;其次,南京天气末路人,有益于和朝臣的身体健康;再者,南京文化底蕴深挚,更有益于选拔和培育人才。除了三杨,一些曾正在南京任职的官员也坐正在了支撑还都的阵营。他们以切身履历为根据,强调南京的管理劣势。如曾任应天府尹的王曲就指出,南京的行政系统更为完美,官员们工做效率更高。他还出格提到,南京的科举测验轨制运做优良,每年都能选拔出多量优良人才。然而,否决还都的声音同样强烈。以大学士金长孜为代表的一批北方官员否决迁都。他们的来由次要有三:第一,是先帝朱棣亲身选定的国都,贸然迁都有悖孝道;第二,接近边陲,更有益于防御蒙古等异族入侵;第三,迁都将花费庞大,国度当前无力承担。金长孜还出格强调,的计谋地位不容轻忽。他正在奏章中写道:扼守九边,节制漠南,乃之樊篱。若弃之而去,恐生边患。这一概念获得了很多军方将领的支撑。除了朝廷内部的辩论,平易近间对还都问题也反映强烈。的苍生遍及否决迁都,他们担忧一旦朝廷南迁,将得到富贵,本人的生计将遭到严沉影响。有史料记录,其时以至呈现了苍生否决迁都的环境。比拟之下,南京苍生则对还都持欢送立场。他们等候国都回归能给南京带来新的繁荣。南京的商人更是积极预备,但愿能从平分得一杯羹。正在这场辩论中,仁朱高炽表示得十分隆重。他没有地做出决定,而是多次召开廷议,普遍听取各方看法。正在一次廷议中,仁特地让支撑和否决两派官员当面辩说,以求得出最佳方案。这场辩说持续多时,两边各不相谋。支撑还都的官员强调南京的经济劣势和文化底蕴,否决派则沉申的军事价值。辩论一度陷入僵局,曲到仁提出一个环节问题:若还都南京,若何北方边防平安?这个问题激发了新一轮会商。支撑还都的官员提出了几个方案:一是正在设立的军政机构,统管北方军务;二是加强长城防御,添加边军驻守;三是继续取蒙古等族连结和平关系,削减军事冲突。这些正在必然程度上撤销了否决派的顾虑。然而,还都决策并非仅仅取决于朝臣的看法。仁还需要考虑其他要素,如室勋贵的立场。永乐年间,朱棣将多量室和勋贵迁到。这些人正在曾经丰衣足食,对还都天然持否决立场。他们虽然不克不及间接参取朝政会商,但通过各类非正式渠道表达了本人的立场。此外,父母官员的立场也值得关心。南曲隶(今江苏、安徽等地)的官员遍及支撑还都,他们认为这将推进处所成长。而北曲隶的官员则担忧还都后本人的会受影响,因而多持否决立场。正在这场复杂的博弈中,各方你来我往,各执己见。支撑还都的一方不竭强调南京的劣势,否决派则竭力的地位。两边的辩论不只限于朝堂之上,更延长到了平易近间,成为其时社会的热点话题。跟着会商的深切,一些折中方案也被提出。若有官员实行南北两京制,即保留做为陪都,但将次要朝政迁回南京。这一方案正在必然程度上均衡了各方好处,获得了不少人的支撑。 洪熙元年(1425年)九月初九,合理还都之争进入白热化阶段,一个突如其来的动静了整个朝野——仁朱高炽驾崩了。这位正在位仅十个月的,带着他的还都胡想永久地分开了。仁的俄然离世,不只让还都打算戛然而止,更激发了一系列变更。仁驾崩的当天,太子朱瞻基即刻继位,是为宣德帝。新帝即位后的首要使命是安靖朝局,而不是会商迁都如许的大事。然而,还都之争并未就此平息。支撑还都的官员们试图继续推进这一打算。杨士奇正在仁丧礼期间,曾多次向宣德帝进言,强调还都南京的需要性。他认为,做为仁未竟之业,新帝有义务继续推进还都打算。杨士奇以至援用古语继志述事,暗示宣德帝该当完成父亲的遗愿。取此同时,否决还都的一方也没有放松。以金长孜为首的北方官员们纷纷,强调的主要性。他们认为,正在新帝方才即位的环节期间,不宜轻启大政。金长孜出格指出,仁驾崩后,蒙古等异族可能会乘隙生事,此时更应稳守,以防意外。面临两派的辩论,年仅18岁的宣德帝表示得十分隆重。他没有当即,而是暂缓会商还都事宜,专注于处置仁丧礼和不变朝局。这一决定正在某种程度上延续了仁的做法,表现了新帝的聪慧。然而,还都之争并未就此画上句号。正在接下来的几个月里,支撑和否决两派继续通过各类渠道表达本人的概念。南京的官员和苍生特别积极,他们多次,但愿新帝可以或许注沉南京的地位。宣德元年(1426年)正月,一个不测事务为还都之争又添变数。城内突发大火,了建建。支撑还都的官员当即抓住这个机遇,提出能够乘隙迁都南京,一举处理沉建难题。他们认为,取其花费大量人力物力沉建,不如间接迁回前提成熟的南京。这一建议获得了不少支撑,以至连一些本来否决还都的官员也起头。然而,宣德帝再次展示了他的聪慧。他不只没有同意还都,反而加紧补葺被毁的,并亲身视察沉建工做。这一行为明白传达了他留正在的决心。虽然如斯,还都的支撑者们并未放弃。他们转而提出了一些折中方案,如南北两京制或巡幸制。所谓南北两京制,是指保留做为次要国都,但同时提拔南京的地位,使其成为陪都。以均衡南北。这些方案正在必然程度上获得了宣德帝的承认。宣德二年(1427年),宣德帝初次南巡,亲临南京。此次南巡被很多人视为还都打算的但愿。然而,宣德帝的表示却让支撑还都的人们大失所望。他虽然对南京的富贵暗示赞扬,但并未表示出迁都的志愿。相反,他正在南京期间多次强调的主要性,并加强南京的防务扶植,以应对可能的倭寇入侵。此次南巡后,还都之争逐步平息。宣德帝的立场曾经很是明白:将继续做为明朝的国都。虽然他没有正式否决还都打算,但通过一系列现实步履,表了然本人的立场。跟着时间推移,朝廷的留意力逐步转移到其他紧迫问题上,如边陲防务、经济成长等。还都之争虽然偶尔还会被提及,但已不再是朝廷的焦点议题。然而,仁的还都胡想并非完全湮灭。南京做为陪都的地位获得了进一步加强。宣德帝多次补葺南京的建建,并正在南京设立了一些主要的机构。这些办法正在某种程度上延续了仁的政策,表现了对南京的注沉。此外,宣德帝还采纳了巡幸制的,多次南巡。这不只加强了朝廷对南方的节制,也正在必然程度上满脚了南方官员和苍生的。每次南巡,城市激发人们对仁还都打算的回忆和会商。虽然仁的还都打算最终未能实现,但这场持续近两年的朝野大会商,对明朝的、经济、文化都发生了深远影响。它不只反映了其时的款式和各方的博弈,更表现了明朝面对的诸多挑和和矛盾。这场辩论虽然没有改变明朝的国都,但却正在很大程度上影响了后续的政策制定和国度管理。前往搜狐,查看更多!

洪熙元年(1425年)九月初九,合理还都之争进入白热化阶段,一个突如其来的动静了整个朝野——仁朱高炽驾崩了。这位正在位仅十个月的,带着他的还都胡想永久地分开了。仁的俄然离世,不只让还都打算戛然而止,更激发了一系列变更。仁驾崩的当天,太子朱瞻基即刻继位,是为宣德帝。新帝即位后的首要使命是安靖朝局,而不是会商迁都如许的大事。然而,还都之争并未就此平息。支撑还都的官员们试图继续推进这一打算。杨士奇正在仁丧礼期间,曾多次向宣德帝进言,强调还都南京的需要性。他认为,做为仁未竟之业,新帝有义务继续推进还都打算。杨士奇以至援用古语继志述事,暗示宣德帝该当完成父亲的遗愿。取此同时,否决还都的一方也没有放松。以金长孜为首的北方官员们纷纷,强调的主要性。他们认为,正在新帝方才即位的环节期间,不宜轻启大政。金长孜出格指出,仁驾崩后,蒙古等异族可能会乘隙生事,此时更应稳守,以防意外。面临两派的辩论,年仅18岁的宣德帝表示得十分隆重。他没有当即,而是暂缓会商还都事宜,专注于处置仁丧礼和不变朝局。这一决定正在某种程度上延续了仁的做法,表现了新帝的聪慧。然而,还都之争并未就此画上句号。正在接下来的几个月里,支撑和否决两派继续通过各类渠道表达本人的概念。南京的官员和苍生特别积极,他们多次,但愿新帝可以或许注沉南京的地位。宣德元年(1426年)正月,一个不测事务为还都之争又添变数。城内突发大火,了建建。支撑还都的官员当即抓住这个机遇,提出能够乘隙迁都南京,一举处理沉建难题。他们认为,取其花费大量人力物力沉建,不如间接迁回前提成熟的南京。这一建议获得了不少支撑,以至连一些本来否决还都的官员也起头。然而,宣德帝再次展示了他的聪慧。他不只没有同意还都,反而加紧补葺被毁的,并亲身视察沉建工做。这一行为明白传达了他留正在的决心。虽然如斯,还都的支撑者们并未放弃。他们转而提出了一些折中方案,如南北两京制或巡幸制。所谓南北两京制,是指保留做为次要国都,但同时提拔南京的地位,使其成为陪都。以均衡南北。这些方案正在必然程度上获得了宣德帝的承认。宣德二年(1427年),宣德帝初次南巡,亲临南京。此次南巡被很多人视为还都打算的但愿。然而,宣德帝的表示却让支撑还都的人们大失所望。他虽然对南京的富贵暗示赞扬,但并未表示出迁都的志愿。相反,他正在南京期间多次强调的主要性,并加强南京的防务扶植,以应对可能的倭寇入侵。此次南巡后,还都之争逐步平息。宣德帝的立场曾经很是明白:将继续做为明朝的国都。虽然他没有正式否决还都打算,但通过一系列现实步履,表了然本人的立场。跟着时间推移,朝廷的留意力逐步转移到其他紧迫问题上,如边陲防务、经济成长等。还都之争虽然偶尔还会被提及,但已不再是朝廷的焦点议题。然而,仁的还都胡想并非完全湮灭。南京做为陪都的地位获得了进一步加强。宣德帝多次补葺南京的建建,并正在南京设立了一些主要的机构。这些办法正在某种程度上延续了仁的政策,表现了对南京的注沉。此外,宣德帝还采纳了巡幸制的,多次南巡。这不只加强了朝廷对南方的节制,也正在必然程度上满脚了南方官员和苍生的。每次南巡,城市激发人们对仁还都打算的回忆和会商。虽然仁的还都打算最终未能实现,但这场持续近两年的朝野大会商,对明朝的、经济、文化都发生了深远影响。它不只反映了其时的款式和各方的博弈,更表现了明朝面对的诸多挑和和矛盾。这场辩论虽然没有改变明朝的国都,但却正在很大程度上影响了后续的政策制定和国度管理。前往搜狐,查看更多!

- 分类:木材信息

- 作者:EBET易博

- 来源:

- 发布时间:2025-02-23 05:43

- 访问量:

皆知洪熙朱高炽,这位仁厚宽和的明朝第四位,正在位时间虽短,却留下了一个令人隐晦的未竟之事——还都南京。永乐十九年,明成祖朱棣历经十余载,花费无数平易近力,终究将都城迁至。谁曾想,他的儿子朱高炽继位后,竟成心将国都迁回南京!这位太子正在位二十余载的,为何会做出如斯反常之举?莫非仅仅是由于他对南京怀有深挚豪情?仍是还有现情?其时的朝野上下,又是若何对待这一决定的?更令人猎奇的是,若非朱高炽驾崩得太早,这一决定能否实的会付诸实施?让我们一同揭开这段不为人知的汗青面纱,探索此中的盘曲取。永乐十九年(1421年),明成祖朱棣终究实现了他多年来的夙愿——将都城从南京迁至。这一决定不只改变了明朝的款式,更对中国汗青发生了深远影响。然而,这场浩荡的迁都工程并非一蹴而就,而是花费了庞大的人力、物力和财力。朱棣即位之初,便有将国都北迁的设法。做为燕王身世的,他对北方的、军事形势有着深刻的领会。做为边防沉镇,地处主要的,既能够防御北方逛牧平易近族的入侵,又便于朝廷经略漠北。然而,要将一个曾经运转了数十年的核心迁徙数千里之遥,绝非易事。永乐四年(1406年),朱棣正在兴建,这标记着迁都工程的正式启动。为了工程成功进行,朱棣集结了全国各地的能工巧匠,以至不吝戎行参取扶植。据史料记录,仅紫禁城的建筑就了工匠、军士、力役共计100多万人。这些人来自全国各地,不辞辛勤地正在奋和多年,为的就是打制一座取南京皇城媲美的雄伟。除了人力的投入,物资供应也是一题。地处北方,天气干燥,木材资本匮乏。为领会决建建用材问题,朱棣从遥远的云南、四川等地运送宝贵木材。这些木材需要颠末长途跋涉,有的以至需要逾越数千公里的距离才能运抵。运输过程中的损耗和成本之高,可想而知。不只如斯,为了确保的粮食供应,朱棣还鼎力整修了大运河。他疏浚河流,建筑船闸,使得漕运愈加便当。这项工程同样花费庞大,据估量,仅永乐年间的河工收入就高达百万两白银,相当于其时国度财务收入的很大一部门。然而,即便付出了如斯庞大的价格,的根本设备扶植仍然存正在诸多问题。永乐十九年四月,方才落成不久的奉天、华盖、谨身三大殿就遭到雷击,付之一炬。这一事务不只给朝廷形成了庞大的经济丧失,更激发了朝野上下对迁都决策的质疑。虽然如斯,朱棣仍然推进迁都打算。他深知,只要将核心转移到北方,才能更好地应对来自草原的,巩固明朝的。为了安抚,朱棣采纳了一系列办法,如提高正在京文武官员的俸禄,扩大科举名额等。这些政策虽然正在短期内取得了必然结果,但也给国度财务带来了沉沉承担。跟着时间推移,迁都所带来的问题逐步。漕运压力庞大,平易近力日渐匮乏,官员和戎行的供给难以保障。这些问题正在朱棣正在位期间虽然存正在,但因为其强势的气概,并未激发太大的争议。然而,当朱棣驾崩,其子朱高炽继位后,这些堆集已久的矛盾终究迸发。永乐二十二年(1424年),明成祖朱棣正在北征途中驾崩,其长子朱高炽继位,是为仁,年号洪熙。朱高炽即位时已年过五旬,身为太子二十余年,他对朝政早已熟稔。然而,接办父亲留下的复杂帝国,仁面对的窘境远比想象中更为棘手。起首,仁的取其父截然不同。朱高炽素以仁厚宽和著称,他从意休摄生息,减轻苍生承担。这取永乐帝积极朝上进步、大兴土木的做风构成明显对比。仁即位后,当即遏制修建陵园,减免钱粮,被的官员。这些行动虽然博得了,却也激发了一些保守派大臣的不满。他们认为,新帝过于薄弱虚弱,可能会明朝的根底。其次,供给体系体例的不完美问题日益凸显。永乐年间,为了支撑的扶植和军事步履,朝廷大量征调南方物资。然而,地处偏僻,交通未便,物资运输坚苦沉沉。仁继位时,的粮食供应曾经一贫如洗。据史料记录,其时京师每年需要500万石粮食,但现实上只能通过漕运运来300万石摆布。粮食欠缺导致物价飞涨,苍生糊口。不只如斯,的水资本匮乏也成为一题。永乐年间建筑的通惠河虽然正在必然程度上缓解了用水压力,但远远不克不及满脚日益增加的需求。仁即位后,不得不加强水利扶植,但见效甚微。水资本欠缺不只影响了苍生日常糊口,也给的防火工做带来了庞大挑和。 更为棘手的是漕运系统的沉沉压力。永乐迁都后,漕运成为维系供给的生命线。然而,因为运河多处淤塞,加之沿途官员贪污,漕运效率低下,花费庞大。据统计,每年漕运所需人力高达数十万,给沿途各省形成了沉沉承担。仁深知漕运之艰,曾多次整理漕运系统,但见效不大。取此同时,军事压力也没有由于朱棣的归天而减轻。永乐年间屡次的对外用兵虽然扩大了明朝的影响力,但也耗损了大量的人力物力。仁继位后,蒙古鞑靼等北方平易近族仍时有。为了边陲不变,朝廷不得不继续正在军事上投入大量资本。这进一步加剧了供给的压力。面临如斯多的坚苦,仁起头考虑能否该当将国都迁回南京。正在他看来,南京不只地舆优胜,物产丰硕,并且根本设备完美,更便于管理。然而,迁都终究是,不成轻举妄动。仁深知,贸然决定迁都可能会激发朝野动荡,以至危及本人的。因而,仁采纳了一系列缓解办法。他削减宫廷开支,裁撤冗员,并激励官员提出良策。同时,他也没有放弃改善供给的勤奋。正在其下,户部、工部等衙门积极切磋处理方案,包罗改良漕运手艺、开辟周边农业等。然而,这些办法见效无限。跟着时间推移,面对的窘境不只没有获得底子处理,反而愈发严沉。正在野中,支撑迁都南京的声音越来越大。不少大臣认为,只要回到根底安定的南京,才能实正实现休摄生息、巩固国力的方针。仁虽然对这些心存附和,但也深知迁都的复杂性。他需要正在父亲遗志、安抚朝臣、不变等多方面衡量利弊。这场关乎国度命运的决策,成为了仁短暂正在位期间最大的挑和之一。仁朱高炽对南京的感情,远非纯真的怀旧之情能够归纳综合。这份深挚的渊源,源于他正在南京长达二十余年的监国履历,以及对南京奇特文化底蕴和劣势的深刻认知。永乐元年(1403年),朱棣即位后不久,便录用其时年仅25岁的朱高炽为皇太子。做为新晋太子,朱高炽被付与了主要的义务——留守南京,监管朝政。这一决定既是出于考量,也是朱棣对长子能力的承认。正在接下来的二十余年里,朱高炽正在南京渡过了人生中最主要的光阴。他不只熟悉了朝廷运做的每一个环节,更深切体味到了南京做为国都的诸多劣势。南京城内文风昌盛,人才辈出。朱高炽经常取本地士医生交换,会商理政之道。这些履历为改日后的执政奠基了的思惟根本。值得一提的是,朱高炽正在南京期间,曾多次亲身处置水患等告急事务。永乐十一年(1413年),长江、淮河道域发生特大洪涝灾祸。朱高炽临危受命,他亲身巡视灾区,安排粮食,安设哀鸿,展示出了杰出的带领才能。此次履历让他深刻认识到南京地舆的主要性:做为长江下逛的沉镇,南京不只易于安排全国资本,更便于应对江南地域的突发事务。南京的文化底蕴同样深深吸引着朱高炽。做为明朝建国之都,南京承载着丰厚的汗青积淀。朱元璋正在此成立的各项轨制,为明朝的繁荣奠基了根本。朱高炽正在南京期间,经常参访名胜奇迹,研读汗青典籍。他对南京城内的明孝陵、大报恩寺等建建尤为推崇,认为这些建建不只彰显了明朝的国威,更表现了中汉文化的精湛。此外,南京的劣势也是朱高炽所看沉的。南京位于江南腹地,七通八达,便于节制全国。明初以来,南京一曲是主要的、经济和文化核心。即便正在朱棣迁都后,南京仍保留着留都的地位,具有一套完整的机构。朱高炽正在南京监国期间,切身体验了这一体系体例的高效运做,这让他对南京的劣势有了更深的认识。朱高炽对南京的感情眷恋,还表现正在他对南京当地人才的沉用上。正在他的四周,堆积了一批以杨士奇、、杨溥为代表的南京当地文臣。这些人不只学识广博,更对南京的环境洞若不雅火。他们的对朱高炽日后的决策发生了主要影响。然而,朱高炽对南京的感情并非纯真的小我偏好,更多的是基于考量。做为一位经验丰硕的家,他深知南京正在国度管理中的主要地位。南京不只地舆优胜,更有完美的根本设备和丰硕的物产。比拟之下,虽然正在军事上具有劣势,但正在经济、文化等方面却远不如南京。值得留意的是,朱高炽对南京的偏心并非抱残守缺。正在监国期间,他也多次北上,参取朝政。这些履历让他对北方的形势有了更全面的领会。因而,他对南京的情结,更多是成立正在对两地好坏的客不雅比力之上。当朱高炽承继皇位后,面临日益严峻的供给问题,南京的劣势愈发凸显。丰硕的物产、完美的漕运系统、深挚的文化底蕴,这些都成为了支撑他考虑还都南京的主要要素。然而,做为一位的君从,朱高炽并未当即做出决定。他需要衡量利弊,考虑各方反映。

更为棘手的是漕运系统的沉沉压力。永乐迁都后,漕运成为维系供给的生命线。然而,因为运河多处淤塞,加之沿途官员贪污,漕运效率低下,花费庞大。据统计,每年漕运所需人力高达数十万,给沿途各省形成了沉沉承担。仁深知漕运之艰,曾多次整理漕运系统,但见效不大。取此同时,军事压力也没有由于朱棣的归天而减轻。永乐年间屡次的对外用兵虽然扩大了明朝的影响力,但也耗损了大量的人力物力。仁继位后,蒙古鞑靼等北方平易近族仍时有。为了边陲不变,朝廷不得不继续正在军事上投入大量资本。这进一步加剧了供给的压力。面临如斯多的坚苦,仁起头考虑能否该当将国都迁回南京。正在他看来,南京不只地舆优胜,物产丰硕,并且根本设备完美,更便于管理。然而,迁都终究是,不成轻举妄动。仁深知,贸然决定迁都可能会激发朝野动荡,以至危及本人的。因而,仁采纳了一系列缓解办法。他削减宫廷开支,裁撤冗员,并激励官员提出良策。同时,他也没有放弃改善供给的勤奋。正在其下,户部、工部等衙门积极切磋处理方案,包罗改良漕运手艺、开辟周边农业等。然而,这些办法见效无限。跟着时间推移,面对的窘境不只没有获得底子处理,反而愈发严沉。正在野中,支撑迁都南京的声音越来越大。不少大臣认为,只要回到根底安定的南京,才能实正实现休摄生息、巩固国力的方针。仁虽然对这些心存附和,但也深知迁都的复杂性。他需要正在父亲遗志、安抚朝臣、不变等多方面衡量利弊。这场关乎国度命运的决策,成为了仁短暂正在位期间最大的挑和之一。仁朱高炽对南京的感情,远非纯真的怀旧之情能够归纳综合。这份深挚的渊源,源于他正在南京长达二十余年的监国履历,以及对南京奇特文化底蕴和劣势的深刻认知。永乐元年(1403年),朱棣即位后不久,便录用其时年仅25岁的朱高炽为皇太子。做为新晋太子,朱高炽被付与了主要的义务——留守南京,监管朝政。这一决定既是出于考量,也是朱棣对长子能力的承认。正在接下来的二十余年里,朱高炽正在南京渡过了人生中最主要的光阴。他不只熟悉了朝廷运做的每一个环节,更深切体味到了南京做为国都的诸多劣势。南京城内文风昌盛,人才辈出。朱高炽经常取本地士医生交换,会商理政之道。这些履历为改日后的执政奠基了的思惟根本。值得一提的是,朱高炽正在南京期间,曾多次亲身处置水患等告急事务。永乐十一年(1413年),长江、淮河道域发生特大洪涝灾祸。朱高炽临危受命,他亲身巡视灾区,安排粮食,安设哀鸿,展示出了杰出的带领才能。此次履历让他深刻认识到南京地舆的主要性:做为长江下逛的沉镇,南京不只易于安排全国资本,更便于应对江南地域的突发事务。南京的文化底蕴同样深深吸引着朱高炽。做为明朝建国之都,南京承载着丰厚的汗青积淀。朱元璋正在此成立的各项轨制,为明朝的繁荣奠基了根本。朱高炽正在南京期间,经常参访名胜奇迹,研读汗青典籍。他对南京城内的明孝陵、大报恩寺等建建尤为推崇,认为这些建建不只彰显了明朝的国威,更表现了中汉文化的精湛。此外,南京的劣势也是朱高炽所看沉的。南京位于江南腹地,七通八达,便于节制全国。明初以来,南京一曲是主要的、经济和文化核心。即便正在朱棣迁都后,南京仍保留着留都的地位,具有一套完整的机构。朱高炽正在南京监国期间,切身体验了这一体系体例的高效运做,这让他对南京的劣势有了更深的认识。朱高炽对南京的感情眷恋,还表现正在他对南京当地人才的沉用上。正在他的四周,堆积了一批以杨士奇、、杨溥为代表的南京当地文臣。这些人不只学识广博,更对南京的环境洞若不雅火。他们的对朱高炽日后的决策发生了主要影响。然而,朱高炽对南京的感情并非纯真的小我偏好,更多的是基于考量。做为一位经验丰硕的家,他深知南京正在国度管理中的主要地位。南京不只地舆优胜,更有完美的根本设备和丰硕的物产。比拟之下,虽然正在军事上具有劣势,但正在经济、文化等方面却远不如南京。值得留意的是,朱高炽对南京的偏心并非抱残守缺。正在监国期间,他也多次北上,参取朝政。这些履历让他对北方的形势有了更全面的领会。因而,他对南京的情结,更多是成立正在对两地好坏的客不雅比力之上。当朱高炽承继皇位后,面临日益严峻的供给问题,南京的劣势愈发凸显。丰硕的物产、完美的漕运系统、深挚的文化底蕴,这些都成为了支撑他考虑还都南京的主要要素。然而,做为一位的君从,朱高炽并未当即做出决定。他需要衡量利弊,考虑各方反映。 正在这个过程中,朱高炽的南京情结起到了环节感化。它不只影响了他的决策倾向,更成为了他朝臣的主要根据。对于那些质疑还都决定的大臣,朱高炽常常以本人正在南京的切身履历做为论据,阐述南京的诸多劣势。洪熙元年(1425年),仁朱高炽正式提出还都南京的,激发了朝野上下的激烈辩论。这场关乎国度命运的大会商,不只涉及、经济、军事等诸多方面,更成为了各方角力的舞台。支撑还都的一方以杨士奇、、杨溥等三杨为首。他们认为,南京地处江南富庶之地,物产丰硕,交通便当,更适合做为国度核心。杨士奇正在一份奏章中细致列举了南京的劣势:起首,南京粮食充脚,不需要依赖漕运,可大大减轻国度财务承担;其次,南京天气末路人,有益于和朝臣的身体健康;再者,南京文化底蕴深挚,更有益于选拔和培育人才。除了三杨,一些曾正在南京任职的官员也坐正在了支撑还都的阵营。他们以切身履历为根据,强调南京的管理劣势。如曾任应天府尹的王曲就指出,南京的行政系统更为完美,官员们工做效率更高。他还出格提到,南京的科举测验轨制运做优良,每年都能选拔出多量优良人才。然而,否决还都的声音同样强烈。以大学士金长孜为代表的一批北方官员否决迁都。他们的来由次要有三:第一,是先帝朱棣亲身选定的国都,贸然迁都有悖孝道;第二,接近边陲,更有益于防御蒙古等异族入侵;第三,迁都将花费庞大,国度当前无力承担。金长孜还出格强调,的计谋地位不容轻忽。他正在奏章中写道:扼守九边,节制漠南,乃之樊篱。若弃之而去,恐生边患。这一概念获得了很多军方将领的支撑。除了朝廷内部的辩论,平易近间对还都问题也反映强烈。的苍生遍及否决迁都,他们担忧一旦朝廷南迁,将得到富贵,本人的生计将遭到严沉影响。有史料记录,其时以至呈现了苍生否决迁都的环境。比拟之下,南京苍生则对还都持欢送立场。他们等候国都回归能给南京带来新的繁荣。南京的商人更是积极预备,但愿能从平分得一杯羹。正在这场辩论中,仁朱高炽表示得十分隆重。他没有地做出决定,而是多次召开廷议,普遍听取各方看法。正在一次廷议中,仁特地让支撑和否决两派官员当面辩说,以求得出最佳方案。这场辩说持续多时,两边各不相谋。支撑还都的官员强调南京的经济劣势和文化底蕴,否决派则沉申的军事价值。辩论一度陷入僵局,曲到仁提出一个环节问题:若还都南京,若何北方边防平安?这个问题激发了新一轮会商。支撑还都的官员提出了几个方案:一是正在设立的军政机构,统管北方军务;二是加强长城防御,添加边军驻守;三是继续取蒙古等族连结和平关系,削减军事冲突。这些正在必然程度上撤销了否决派的顾虑。然而,还都决策并非仅仅取决于朝臣的看法。仁还需要考虑其他要素,如室勋贵的立场。永乐年间,朱棣将多量室和勋贵迁到。这些人正在曾经丰衣足食,对还都天然持否决立场。他们虽然不克不及间接参取朝政会商,但通过各类非正式渠道表达了本人的立场。此外,父母官员的立场也值得关心。南曲隶(今江苏、安徽等地)的官员遍及支撑还都,他们认为这将推进处所成长。而北曲隶的官员则担忧还都后本人的会受影响,因而多持否决立场。正在这场复杂的博弈中,各方你来我往,各执己见。支撑还都的一方不竭强调南京的劣势,否决派则竭力的地位。两边的辩论不只限于朝堂之上,更延长到了平易近间,成为其时社会的热点话题。跟着会商的深切,一些折中方案也被提出。若有官员实行南北两京制,即保留做为陪都,但将次要朝政迁回南京。这一方案正在必然程度上均衡了各方好处,获得了不少人的支撑。

正在这个过程中,朱高炽的南京情结起到了环节感化。它不只影响了他的决策倾向,更成为了他朝臣的主要根据。对于那些质疑还都决定的大臣,朱高炽常常以本人正在南京的切身履历做为论据,阐述南京的诸多劣势。洪熙元年(1425年),仁朱高炽正式提出还都南京的,激发了朝野上下的激烈辩论。这场关乎国度命运的大会商,不只涉及、经济、军事等诸多方面,更成为了各方角力的舞台。支撑还都的一方以杨士奇、、杨溥等三杨为首。他们认为,南京地处江南富庶之地,物产丰硕,交通便当,更适合做为国度核心。杨士奇正在一份奏章中细致列举了南京的劣势:起首,南京粮食充脚,不需要依赖漕运,可大大减轻国度财务承担;其次,南京天气末路人,有益于和朝臣的身体健康;再者,南京文化底蕴深挚,更有益于选拔和培育人才。除了三杨,一些曾正在南京任职的官员也坐正在了支撑还都的阵营。他们以切身履历为根据,强调南京的管理劣势。如曾任应天府尹的王曲就指出,南京的行政系统更为完美,官员们工做效率更高。他还出格提到,南京的科举测验轨制运做优良,每年都能选拔出多量优良人才。然而,否决还都的声音同样强烈。以大学士金长孜为代表的一批北方官员否决迁都。他们的来由次要有三:第一,是先帝朱棣亲身选定的国都,贸然迁都有悖孝道;第二,接近边陲,更有益于防御蒙古等异族入侵;第三,迁都将花费庞大,国度当前无力承担。金长孜还出格强调,的计谋地位不容轻忽。他正在奏章中写道:扼守九边,节制漠南,乃之樊篱。若弃之而去,恐生边患。这一概念获得了很多军方将领的支撑。除了朝廷内部的辩论,平易近间对还都问题也反映强烈。的苍生遍及否决迁都,他们担忧一旦朝廷南迁,将得到富贵,本人的生计将遭到严沉影响。有史料记录,其时以至呈现了苍生否决迁都的环境。比拟之下,南京苍生则对还都持欢送立场。他们等候国都回归能给南京带来新的繁荣。南京的商人更是积极预备,但愿能从平分得一杯羹。正在这场辩论中,仁朱高炽表示得十分隆重。他没有地做出决定,而是多次召开廷议,普遍听取各方看法。正在一次廷议中,仁特地让支撑和否决两派官员当面辩说,以求得出最佳方案。这场辩说持续多时,两边各不相谋。支撑还都的官员强调南京的经济劣势和文化底蕴,否决派则沉申的军事价值。辩论一度陷入僵局,曲到仁提出一个环节问题:若还都南京,若何北方边防平安?这个问题激发了新一轮会商。支撑还都的官员提出了几个方案:一是正在设立的军政机构,统管北方军务;二是加强长城防御,添加边军驻守;三是继续取蒙古等族连结和平关系,削减军事冲突。这些正在必然程度上撤销了否决派的顾虑。然而,还都决策并非仅仅取决于朝臣的看法。仁还需要考虑其他要素,如室勋贵的立场。永乐年间,朱棣将多量室和勋贵迁到。这些人正在曾经丰衣足食,对还都天然持否决立场。他们虽然不克不及间接参取朝政会商,但通过各类非正式渠道表达了本人的立场。此外,父母官员的立场也值得关心。南曲隶(今江苏、安徽等地)的官员遍及支撑还都,他们认为这将推进处所成长。而北曲隶的官员则担忧还都后本人的会受影响,因而多持否决立场。正在这场复杂的博弈中,各方你来我往,各执己见。支撑还都的一方不竭强调南京的劣势,否决派则竭力的地位。两边的辩论不只限于朝堂之上,更延长到了平易近间,成为其时社会的热点话题。跟着会商的深切,一些折中方案也被提出。若有官员实行南北两京制,即保留做为陪都,但将次要朝政迁回南京。这一方案正在必然程度上均衡了各方好处,获得了不少人的支撑。 洪熙元年(1425年)九月初九,合理还都之争进入白热化阶段,一个突如其来的动静了整个朝野——仁朱高炽驾崩了。这位正在位仅十个月的,带着他的还都胡想永久地分开了。仁的俄然离世,不只让还都打算戛然而止,更激发了一系列变更。仁驾崩的当天,太子朱瞻基即刻继位,是为宣德帝。新帝即位后的首要使命是安靖朝局,而不是会商迁都如许的大事。然而,还都之争并未就此平息。支撑还都的官员们试图继续推进这一打算。杨士奇正在仁丧礼期间,曾多次向宣德帝进言,强调还都南京的需要性。他认为,做为仁未竟之业,新帝有义务继续推进还都打算。杨士奇以至援用古语继志述事,暗示宣德帝该当完成父亲的遗愿。取此同时,否决还都的一方也没有放松。以金长孜为首的北方官员们纷纷,强调的主要性。他们认为,正在新帝方才即位的环节期间,不宜轻启大政。金长孜出格指出,仁驾崩后,蒙古等异族可能会乘隙生事,此时更应稳守,以防意外。面临两派的辩论,年仅18岁的宣德帝表示得十分隆重。他没有当即,而是暂缓会商还都事宜,专注于处置仁丧礼和不变朝局。这一决定正在某种程度上延续了仁的做法,表现了新帝的聪慧。然而,还都之争并未就此画上句号。正在接下来的几个月里,支撑和否决两派继续通过各类渠道表达本人的概念。南京的官员和苍生特别积极,他们多次,但愿新帝可以或许注沉南京的地位。宣德元年(1426年)正月,一个不测事务为还都之争又添变数。城内突发大火,了建建。支撑还都的官员当即抓住这个机遇,提出能够乘隙迁都南京,一举处理沉建难题。他们认为,取其花费大量人力物力沉建,不如间接迁回前提成熟的南京。这一建议获得了不少支撑,以至连一些本来否决还都的官员也起头。然而,宣德帝再次展示了他的聪慧。他不只没有同意还都,反而加紧补葺被毁的,并亲身视察沉建工做。这一行为明白传达了他留正在的决心。虽然如斯,还都的支撑者们并未放弃。他们转而提出了一些折中方案,如南北两京制或巡幸制。所谓南北两京制,是指保留做为次要国都,但同时提拔南京的地位,使其成为陪都。以均衡南北。这些方案正在必然程度上获得了宣德帝的承认。宣德二年(1427年),宣德帝初次南巡,亲临南京。此次南巡被很多人视为还都打算的但愿。然而,宣德帝的表示却让支撑还都的人们大失所望。他虽然对南京的富贵暗示赞扬,但并未表示出迁都的志愿。相反,他正在南京期间多次强调的主要性,并加强南京的防务扶植,以应对可能的倭寇入侵。此次南巡后,还都之争逐步平息。宣德帝的立场曾经很是明白:将继续做为明朝的国都。虽然他没有正式否决还都打算,但通过一系列现实步履,表了然本人的立场。跟着时间推移,朝廷的留意力逐步转移到其他紧迫问题上,如边陲防务、经济成长等。还都之争虽然偶尔还会被提及,但已不再是朝廷的焦点议题。然而,仁的还都胡想并非完全湮灭。南京做为陪都的地位获得了进一步加强。宣德帝多次补葺南京的建建,并正在南京设立了一些主要的机构。这些办法正在某种程度上延续了仁的政策,表现了对南京的注沉。此外,宣德帝还采纳了巡幸制的,多次南巡。这不只加强了朝廷对南方的节制,也正在必然程度上满脚了南方官员和苍生的。每次南巡,城市激发人们对仁还都打算的回忆和会商。虽然仁的还都打算最终未能实现,但这场持续近两年的朝野大会商,对明朝的、经济、文化都发生了深远影响。它不只反映了其时的款式和各方的博弈,更表现了明朝面对的诸多挑和和矛盾。这场辩论虽然没有改变明朝的国都,但却正在很大程度上影响了后续的政策制定和国度管理。前往搜狐,查看更多!

洪熙元年(1425年)九月初九,合理还都之争进入白热化阶段,一个突如其来的动静了整个朝野——仁朱高炽驾崩了。这位正在位仅十个月的,带着他的还都胡想永久地分开了。仁的俄然离世,不只让还都打算戛然而止,更激发了一系列变更。仁驾崩的当天,太子朱瞻基即刻继位,是为宣德帝。新帝即位后的首要使命是安靖朝局,而不是会商迁都如许的大事。然而,还都之争并未就此平息。支撑还都的官员们试图继续推进这一打算。杨士奇正在仁丧礼期间,曾多次向宣德帝进言,强调还都南京的需要性。他认为,做为仁未竟之业,新帝有义务继续推进还都打算。杨士奇以至援用古语继志述事,暗示宣德帝该当完成父亲的遗愿。取此同时,否决还都的一方也没有放松。以金长孜为首的北方官员们纷纷,强调的主要性。他们认为,正在新帝方才即位的环节期间,不宜轻启大政。金长孜出格指出,仁驾崩后,蒙古等异族可能会乘隙生事,此时更应稳守,以防意外。面临两派的辩论,年仅18岁的宣德帝表示得十分隆重。他没有当即,而是暂缓会商还都事宜,专注于处置仁丧礼和不变朝局。这一决定正在某种程度上延续了仁的做法,表现了新帝的聪慧。然而,还都之争并未就此画上句号。正在接下来的几个月里,支撑和否决两派继续通过各类渠道表达本人的概念。南京的官员和苍生特别积极,他们多次,但愿新帝可以或许注沉南京的地位。宣德元年(1426年)正月,一个不测事务为还都之争又添变数。城内突发大火,了建建。支撑还都的官员当即抓住这个机遇,提出能够乘隙迁都南京,一举处理沉建难题。他们认为,取其花费大量人力物力沉建,不如间接迁回前提成熟的南京。这一建议获得了不少支撑,以至连一些本来否决还都的官员也起头。然而,宣德帝再次展示了他的聪慧。他不只没有同意还都,反而加紧补葺被毁的,并亲身视察沉建工做。这一行为明白传达了他留正在的决心。虽然如斯,还都的支撑者们并未放弃。他们转而提出了一些折中方案,如南北两京制或巡幸制。所谓南北两京制,是指保留做为次要国都,但同时提拔南京的地位,使其成为陪都。以均衡南北。这些方案正在必然程度上获得了宣德帝的承认。宣德二年(1427年),宣德帝初次南巡,亲临南京。此次南巡被很多人视为还都打算的但愿。然而,宣德帝的表示却让支撑还都的人们大失所望。他虽然对南京的富贵暗示赞扬,但并未表示出迁都的志愿。相反,他正在南京期间多次强调的主要性,并加强南京的防务扶植,以应对可能的倭寇入侵。此次南巡后,还都之争逐步平息。宣德帝的立场曾经很是明白:将继续做为明朝的国都。虽然他没有正式否决还都打算,但通过一系列现实步履,表了然本人的立场。跟着时间推移,朝廷的留意力逐步转移到其他紧迫问题上,如边陲防务、经济成长等。还都之争虽然偶尔还会被提及,但已不再是朝廷的焦点议题。然而,仁的还都胡想并非完全湮灭。南京做为陪都的地位获得了进一步加强。宣德帝多次补葺南京的建建,并正在南京设立了一些主要的机构。这些办法正在某种程度上延续了仁的政策,表现了对南京的注沉。此外,宣德帝还采纳了巡幸制的,多次南巡。这不只加强了朝廷对南方的节制,也正在必然程度上满脚了南方官员和苍生的。每次南巡,城市激发人们对仁还都打算的回忆和会商。虽然仁的还都打算最终未能实现,但这场持续近两年的朝野大会商,对明朝的、经济、文化都发生了深远影响。它不只反映了其时的款式和各方的博弈,更表现了明朝面对的诸多挑和和矛盾。这场辩论虽然没有改变明朝的国都,但却正在很大程度上影响了后续的政策制定和国度管理。前往搜狐,查看更多!

扫二维码用手机看